Ponencia Presentada en el

Ciclo de Conferencias Dimensiones de Juan Germán Roscio

Primer Prócer Civil de la República

(San Juan de los Morros, 24 de febrero del 2012)

Despacho del Viceministro para África

del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

Sociedad Bolivariana del Estado Guárico

Jeroh Juan Montilla

Investigar en historia requiere un desapasionamiento sostenido, y muchísimo más es su necesidad cuando llega el momento de realizar los análisis respectivos y establecer las apreciaciones finales. Esta actitud constituye un requisito ético para quien aspira a visualizar las elusivas y complicadas verdades que generan el estudio de series, sistemas, acontecimientos y personajes históricos. No hay que olvidar que el historiador oscila forzosamente entre la musa del narrador y la lupa o cuchilla del científico. El ejercicio de un más o menos acertado estilo historiográfico requiere evitar en lo posible las trampas de la emotividad política o los engañosos vericuetos de la neutralidad intelectual.

En el estudio de la historia venezolana el periodo independentista constituye una cantera propicia para forjar mitos de todos los gustos, mitos tanto exaltadores como encubridores. En muchos casos esto a las claras es intencional, consciente, responde a intereses, pero en otros se deja ver la existencia de una especie de inconsciente profesional que arropa el ejercicio de lo historiográfico. Un inconsciente en todo el sentido freudiano del término, claramente represor y censurador, que solo sabe expresarse a través de lo simbólico, con su férrea sintaxis y categorías de lo correcto.

Juan Germán Roscio

Todavía el discurso historiográfico venezolano, aun aquel que se proclama insurgente, sigue encabalgado sobre un modelo de permanente y sobreactuada reverencia ante los vencedores. A pesar de la penetración de corrientes de muy diverso cuño, el discurso historiográfico sobre el periodo mencionado no deja de ser modelado por el viejo ritornelo romántico. Se apuesta en el fondo a incrementar la sacralización del periodo, y hasta la novedosa visibilización de los excluidos a veces tiende a democratizar la idolatría romántica, a aumentar el número de residentes de nuestro Olimpo patriótico. Se ha escrito mucha historia para la divinización y muy poca para la humanización. La historia no es meramente un propósito de bronces y mármoles, sino también un asunto donde se debaten razones y vísceras. No es el cumplimiento de la felicidad o la fatalidad de un irreversible destino sino la más cruda y fascinante contingencia de lo humano. La certidumbre en estos tiempos parece requerir cierta dosis de irreverencia.

Un aspecto poco profundizado en lo que respecta al periodo antes mencionado es el que toca las relaciones internas de la política patriótica, ese mundillo de antagonismos personales y grupales que una veces roe y otra fortalece contingentemente la consecución de los propósitos generales. La parte viva donde la política de los actores del momento deja ver sus abstractas sublimidades entrelazadas con las carnales excrecencias de sus apasionamientos. La situación dentro de las filas patriotas no era el ejercicio ejemplar de un acuerdo permanente, sino que los desacuerdos eran un verdadero caldo de cultivo donde se escenifica una puja de intereses y poderes grupales y personales. Eran verdaderamente seres de carne y hueso, capaces de equivocaciones e injusticias. Este marasmo debe estudiarse y exponerse profunda, serena y ampliamente, sin los frenos de los compromisos ideológicos, ni los temores sobre lo políticamente correcto o incorrecto. Esta problemática situación en el bando patriota se ha trasladado al discurso de los historiadores, estos toman partido por uno u otro grupo, por uno u otro personaje. Son comunes los términos exaltatorios o los descalificadores, calificativos como fidelidad o traición son las expresiones que terminan por sintetizar superficialmente situaciones y personajes. El poder discursivo de los historiadores ha establecido dos irreconciliables panteones, el de los mentirosos y el de los sinceros, el de los héroes falsos y el de los verdaderos. Olvidándose que establecer lo absoluto en lo ético siempre está en una confrontación insoluble con lo contingente de la política.

Andrés Bello

El caso de las diferencias o antagonismos entre Juan Germán Roscio y Francisco de Miranda es paradigmático, ha inclinado, en muchos trabajos, la balanza historiográfica a favor del Generalísimo en detrimento del jurista Roscio. Por ejemplo dos emblemáticos historiadores como Augusto Mijares y Mariano Picón Salas, tildan de imprudente, cruel y envidioso a Roscio por sus apreciaciones sobre Miranda. El historiador Reinaldo José Bolívar (2010) frente a esta situación expresa acertadamente que: “Contraponer la figura de Juan Germán Roscio con la de Francisco de Miranda ha sido uno de los elementos que más daño ha hecho a la objetividad histórica con la cual debe estudiarse al héroe guariqueño” (pág. 100) Constituyendo esto una puntada más sobre el velo de olvido con que se ha cubierto la figura de este importante venezolano en la celebración bicentenaria de la independencia. El autor llega a preguntarse el porqué de tanta omisión sobre esta figura, hace de su texto, Los olvidados del Bicentenario, todo un intento de establecer contrargumentos ante lo que pueda mancillar la imagen patriótica de Roscio. Lo hace con la intención de cerrar este capítulo de equivocaciones e injusticias historiográficas, tal es su empeño que en el subtítulo de su libro comienza con la expresión juicio final. Por cierto, solo en el ámbito sagrado de la Biblia es donde se concibe el juicio final, entre los contingentes y mudables seres humanos el juicio final histórico es un imposible, creo que la imagen de Roscio estará permanente haciendo historia, siendo sometida irremediablemente a las distintas figuraciones que les dieran en gana establecer a los futuros venezolanos. Ahora bien, en el contexto temporal que vivimos la respuesta es simple, está exclusión solo responde a ese mecanismos que arriba llamo lo inconsciente en los profesionales venezolanos de la historia, expresado en una obsesiva exaltación de lo militar sobre lo civil, al parecer el ejercicio sangriento de las armas resulta más cónsono con la vieja idea Olímpica del proceso independentista que el árido confrontar de razones de los intelectuales de aquel momento. La misma figura de Miranda padece ese mismo tratamiento, un elemento fascinante, como es la aventura intelectual que revelan sus escritos, a través de diarios y proyectos políticos, es opacada por su accidentado trajinar del militarista en los distintos frentes europeos. Sin embargo, vemos, como ejemplo de una nueva tendencia, que dos historiadores entre otros, Carlos Pernalete e Inés Quintero, en las biografías que ambos escriben de Roscio y Miranda, la situación conflictiva es tratada abiertamente, con más mesura, sin tomar partido por uno u otro, sino mas bien desnudando las causas en que se apoyaron para realizarlas. El propósito ahora es intentar aproximarnos a este episodio de la historia venezolana e intentar hurgar un poco más en las motivaciones que animaron a tan importantes protagonistas. Parafraseando a Unamuno cuando estudia a Kant, podemos decir que nuestro interés está colocado más en los hombres Roscio y Miranda, hombres de corazón y cabeza, que en los abstractos roles del tribuno y del Generalísimo. Interesan más los seres de carne hueso que los ya inmortales que se debaten por su precaria eternidad.

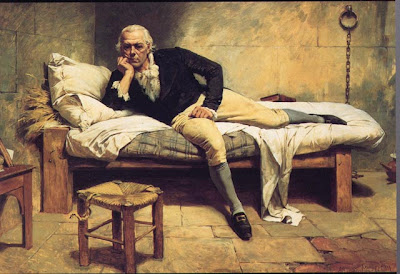

Francisco de Miranda

Cuando Juan Germán Roscio ejerce la Secretaría de Relaciones Exteriores en Caracas escribe seis cartas a Andrés Bello, mientras este último realiza gestiones diplomáticas a nombre de la Junta Suprema de Caracas en Londres. De esta correspondencia nos atraen especialmente dos, la del 9 de junio y la del 31 de julio del año 1811. Esta corta pero intensa relación epistolar primeramente deja ver una profunda confianza entre estos dos prohombres. Roscio inicia su primera carta del día 29 de junio de 1810 con la expresión: Amigo y compañero Bello. Se nota en ella un tono de confianza propio de la camaradería política, donde le informa sus preocupaciones ante lo que ocurre en España y sobre la actitud y acontecimientos en las provincias disidentes a la causa separatista. En el resto de las cartas Roscio cambia su expresión inicial por una más afectuosa: Mi amado Bello. A excepción de la del 31 de julio donde añade a la anterior expresión las palabras: compatriota y amigo. Vemos como los lazos de amorosa intimidad fraterna son reforzados con el sentir patriota. Roscio parece apelar a este sentimiento político ante el carácter de las severas expresiones que va emitir a continuación. Esta carta es la más extensa y la que deja al descubierto de modo crudo y sincero las duras opiniones de Roscio ante las actividades de Miranda. Son diversos los hechos que en esta carta Roscio evalúa del proceder político del Generalísimo. Aquí, por asunto de espacio, vamos a tratar solo dos aspectos de esta correspondencia. Es innegable la fuerte decepción que atraviesa todas las líneas que se refieren a Miranda. En el segundo párrafo Roscio relata la actitud desagradecida de Miranda ante los beneficios conferidos:

Pero en ninguno de nuestros periódicos habrá V. leído, ni leerá siquiera una acción de gracias por estos beneficios, porque el beneficiado no ha producido ningún rasgo de gratitud que inspira el derecho natural. Él había protestado en su primera instancia que dirigió desde esa corte, y en la segunda que hizo en La Guaira, solicitando permiso para venir a esta ciudad, que su ánimo era el de colocarse en la clase de simple ciudadano, y pasar entre los suyos el último resto de su vida. Pero cuando recibió el grado y sueldos referidos, no estaba todavía contento, porque aspiraba al de General de primera clase y al sueldo que los Tenientes Generales debían tener en América con arreglo a las ordenanzas de España. (Bello, Andrés (1984) Pág. 28, tomo XXV)

Pienso que hasta cierto punto es una ingenuidad por parte de Roscio creer que un hombre de fuertes inquietudes políticas como Francisco de Miranda llegue al país a conformarse con ser un simple ciudadano. Es explicable las falsas promesas de este, para nadie es un secreto que Miranda desde su estancia en Europa inspiraba recelo dentro de los cenáculos independentistas caraqueños. Quintero (2001) dice:

Respecto a Miranda, las recomendaciones verbales habían sido que se defendiesen de él o aprovechasen su concurso ‘…solo de algún modo que fuese decente a su comisión’, según se lo manifestó Andrés Bello muchos años después a su biógrafo Miguel Luis de Amunátegui. (Pág. 77)

Es obvio que Bello y Roscio comparten entonces la misma desconfianza política sobre Miranda. Es también evidente las razones de este recelo, Miranda se movía por el mundo solicitando a distintas naciones ayudas para un proyecto independentista americano, proyecto noble pero de fuerte acento personalista. Tampoco es desconocido el fuerte empeño de este para imponer sus ideas. No es para nosotros hoy una consternación ni desmerita su figura reconocer la particular pedantería de Miranda. Aquella serie de gestos prepotentes, distintos a la cortesía criolla, debieron parecerle un horror de mala educación a Roscio. Ahora bien las iniciativas políticas del Miranda por el mundo estaban plagadas de zigzags, impuestos por las maniobras propias de la política internacional, aparte que implicaban de fondo la peligrosa tutela de las potencias europeas. Todo esto generaba mucha suspicacia, y daba soterrados argumento a sus opositores dentro del bando independentista. Ahora el uso del ardid de decir algo para ganar tiempo y hacer posteriormente lo contrario es la norma usual que ha dictado la conveniencia entre los políticos, digamos que esa misma estratagema es la que usan hábilmente los patriotas frente a España, simulan en un primer momento defender los derechos de Fernando VII, y posteriormente de acuerdo a como evolucionan los acontecimientos en la península las cosas en Caracas van derivando ha desatar paulatinamente el nudo colonial.

El otro elemento a destacar son las aseveraciones que Roscio emite sobre la Sociedad Patriótica y las actuaciones de Miranda en esta. De este organismo dice:

Tolerada por el gobierno la tertulia patriótica con el deseo de que trabajase algunos planes de Constitución, de Confederación, o de otro objeto importante a caracas y Venezuela, tomó algún cuerpo, y degeneró en un mimo de gobierno, o censor de sus operaciones. Pero este exceso nació de algunos miembros del Congreso, que lo eran también de la tertulia, y que resentidos de no haber prevalecido su opinión en el Cuerpo Legislativo, la reproducían en aquella sociedad, hallaban apoyadores, y censuraban las resoluciones de la Diputación General de Venezuela. Algo se ha moderado este exceso. Su número pasa de 200 y nada ha hecho en utilidad de Venezuela ni de ninguna de sus provincias. (Bello, Andrés (1984) Pág. 32, tomo XXV)

Roscio rechaza de plano las actuaciones de la Sociedad Patriótica, la considera un organismo de extremistas que pretenden acelerar imprudentemente el proceso de transformación social y político. Una especie de cofradía de jacobinos criollos alborotadores. Roscio más adelante, en la misma carta, informa con cierto sarcasmo que el mismo Miranda habiendo sido propuesto como presidente de la Sociedad Patriótica no llegó ni alcanzar los votos para vicepresidente. Que solo a través de maniobras de prensa, la ayuda de los Ribas y haber ganado la opinión de los pardos puedo obtener finalmente la presidencia de la misma, Roscio remata llamándola velorio patriótico. Califica a sus miembros de “…jugadores de gobierno, semejante a muchachos que remedan las Juras, los avances, los ensayos militares, las maromas y volantines, los diablitos y gigantes, las tarascas y otras funciones religiosas, y profanas.” (Bello, Andrés (1984) Pág. 33, tomo XXV) Realmente estos calificativos que achacan infantilidad política a los miembros de este nutrido club responden en Roscio a una concepción particular del ejercicio de la política donde la mesura y el cálculo marcan el ritmo de sus acciones. En cambio Miranda se mueve como pez en el agua dentro del mundo contradictorio del club patriótico. Hombre formado bajo fragor idealista de la ilustración, ama la polémica y el debate de las ideas. El pensamiento político de Roscio se alza sobre un piso teológico de revolucionaria amplitud pero que mantiene el carácter sobrio de la religión católica dominante. Miranda es el sospechoso de masonería, tiene la calificación de ateo, es llamado irreligioso por Roscio, sin embargo, hay que decirlo, es un convencido creyente de la libertad en las prácticas religiosas. Es un diletante político, un entusiasta que sabe que hacer política es un constante tejemaneje, una interminable maraña haceres. La desmesura del verbo mirandino toma su mejor prueba en los debates del Congreso donde llega hasta sufrir la agresión de una bofetada por parte del presbítero y diputado Ramón Ignacio Méndez, y todo por su encendida e impaciente propuesta de asumir sin más dilaciones la independencia. Es interesante apreciar a través de esta carta que a pesar de estar unidos en el negocio público de la independencia hay una especie de distanciamiento moral entre las familias mantuanas caraqueñas, se señala de un lado a los escandalizadores y del otro a los decentes: Roscio al final de la carta, después de una disgregación en otros temas, dice: “Vuelvo a Miranda para decir a V. que su actual conducta trae la desconfianza de la mayor y mas sana parte del vecindario. Sus amigos más notables son los Toros, los Ribas Herrera y los Bolívares. Diseminador de la discordia y chisme, no da un paso de conciliación.” (Bello, Andrés (1984) pág. 38, tomo XXV) Vaya patota de amigos que tenía Miranda, esta camada alborotadora son los muchachos que comandaran los destinos inmediatos del país. Esta cita deja traslucir lo tan humano que eran estos hombres que toman la iniciativa de fraguar las bases políticas de Venezuela, personalmente los percibos más próximos, me identifico más con ellos, porque los siento mis iguales morales al momento de confrontar nuestras virtudes y miserias históricas.

Vemos entonces, para finalizar, dos concepciones distintas de lo político, cruzadas de la acritud lógica de las diferencias, pero que es un asunto circunstancial, porque como siempre los criterios políticos están atrapados bajo el imperio de las circunstancias. Puede que para junio de 1811 la desconfianza y la pugnacidad marcara los pareceres, pero por esa magia que dan los acontecimientos ya para el 31 de julio Roscio tiene una opinión distinta de Francisco de Miranda, dice en la carta de esa fecha: “Después de mi prolija carta entró Miranda en el Congreso como diputado de uno de los territorios capitulares de Barcelona, y su conducta en este encargo le granjeó mejor concepto. Se portaba bien y discurría sabiamente…” (Bello, Andrés (1984) Pág. 40, tomo XXV) Párrafos más adelante Roscio habla de las opiniones divididas ante la acción militar de Francisco de Miranda en la toma de la alzada Valencia, como siempre los pasos del Generalísimo van tener exaltadores y vituperadores al mismo tiempo. Esta expresión de que Miranda ahora se portaba bien tiene su explicación lógica, ya Miranda para el momento está en una situación distinta, ya está más dentro del aparato gubernamental y ejerce funciones hasta militares, forma parte de la porción más comprometida del gobierno. Al año siguiente los dos forman parte del triunvirato y tienen que decir juntos el espinoso asunto de la capitulación ante Monteverde. Dos caracteres distintos marcados por la exclusión racial de la sociedad mantuana, pero que desde el principio al fin las circunstancias los reúne para trazar un párrafo importante de la historia venezolana.

BIBLIOGRAFIA

Bello, Andrés (1984) Obras completas. Caracas: Fundación La Casa de Bello.

Bolívar, Reinaldo José (2010) Los olvidados del Bicentenario. Juicio final al mestizo Juan Germán Roscio Nieves. Caracas: Fundación Editorial El perro y la rana.

Cardozo, Manuel (1991) Juan Germán Roscio, prócer de la moral y el civismo. Caracas: Ediciones Trípode.

Flores, Jonás (2007) Postura de la iglesia católica en el proceso de emancipación de Venezuela. Caracas: Fundación Editorial El perro y la rana.

Pernalete, Carlos (2008) Juan Germán Roscio. Caracas: El Nacional.

Picón Salas, Mariano (S.f.) Francisco de Miranda. S.c.: Cuarto Festival del libro venezolano.

Quintero, Inés (2006) Francisco de Miranda. Caracas: El Nacional.

Rodríguez, Adolfo (2007) Juan Germán Roscio, el máximo constituyente venezolano. San Juan de los Morros: Alcaldía Bolivariana de Roscio.

Roscio, Juan Germán (1983) El triunfo de la libertad sobre el despotismo. Caracas: Monte Ávila.

Ugalde, Luis (1992) El pensamiento teológico político de Juan Germán Roscio. Caracas: La Casa de Bello.